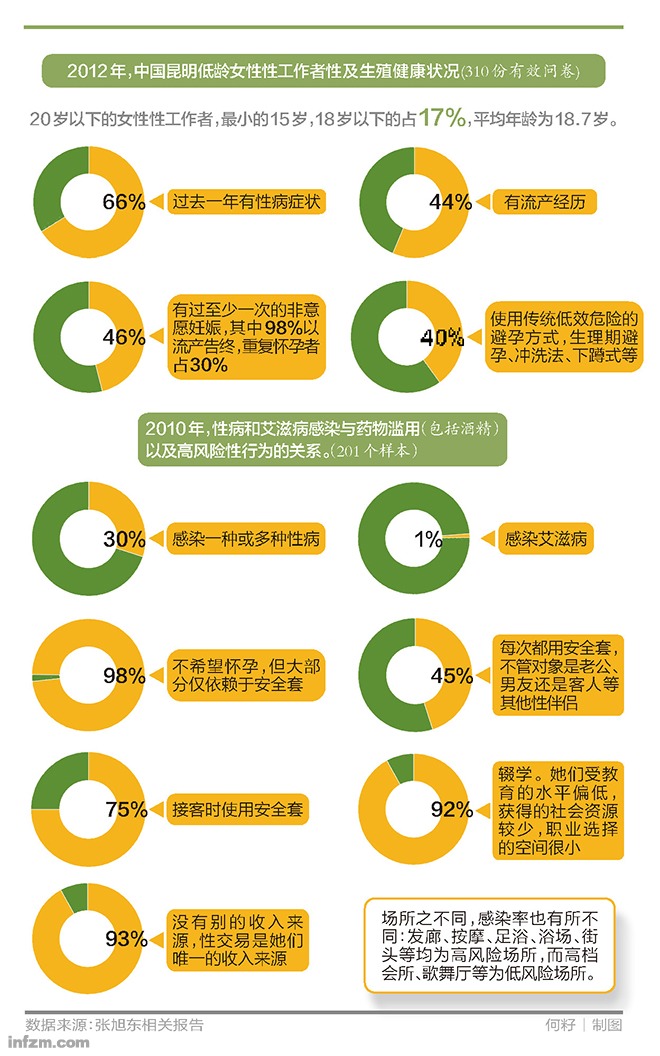

性病和流产在低龄女性性工作者中间十分普遍:66%的人自述在过去一年有性病症状。44%的人有流产经历。

2012年,中国昆明低龄女性性工作者性及生殖健康状况以及2010年,性病和艾滋病感染与药物滥用(包括酒精)以及高风险性行为的关系。

(何籽/图)

原标题:世界艾滋病大会 中国获奖者调查发现 昆明“低龄女”的威胁

昆明低龄女性性工作者怀孕、重复怀孕、流产等数据均比一般性活跃青少年高两倍之多。

一场惨烈而罕见的空难使得第20届世界艾滋病大会受到空前关注——6名正准备参会的艾滋病研究专家在马航MH17航班遭遇空袭遇难。

和这起空难同样少见的,是本届大会颁奖礼上的一张中国人面孔——多年从事昆明低龄女性性工作者生殖健康状况研究的张旭东(女)获“妇女、女孩与艾滋病研究者奖”,这也是中国研究者第一次获此殊荣。

这项令张旭东获奖的研究自2012年开始,对象为昆明市20岁以下的女性性工作者,最小的15岁。据310份有效问卷调查显示,性病和流产在低龄女性性工作者中间十分普遍。

性病、怀孕多见

2014年7月21日,张旭东在澳大利亚墨尔本召开的第20届世界艾滋病大会上做题为中国昆明低龄女性性工作者性及生殖健康状况的报告。

世界艾滋病大会是艾滋病防治领域最权威、最前卫的学术会议。该奖项由国际艾滋病学社(IAS)、联合国艾滋病规划署(UNAIDS)、国际妇女研究中心(ICRW)、国际受艾滋病影响妇女共同体(ICW)共同颁发,旨在鼓励中低收入国家开展针对受艾滋病影响的妇女和女孩的研究,让她们从中受益。

张旭东所从事这项研究自2012年开始,由昆明市卫生局立项、出资,对象为该市20岁以下的女性性工作者,平均年龄为18.7岁。真正有效的问卷只有310份,张旭东说。

该调查结果显示,性病和流产在低龄女性性工作者中间十分普遍:66%的人自述在过去一年有性病症状。44%的人有流产经历。在有怀孕经历的女孩中有54%人经历过与流产相关的后遗症。

这几个数据和2009年第一次具有全国代表性的青少年生殖健康调查对比发现:昆明低龄女性性工作者怀孕、重复怀孕、流产等数据均比一般性活跃青少年高两倍之多。

此前的2010年,张旭东还在昆明主持了关于性病和艾滋病感染与药物滥用(包括酒精)以及高风险性行为的关系的调查。201个样本中,1%感染了艾滋病,30%感染一种或多种性病。

当时调查并非专门针对低龄女性性工作者,但研究发现,低龄女性性工作者感染性病很普遍,艾滋病感染率和成年性工作者的感染率相同,非意愿妊娠和流产的比例也很普遍。这些从未披露的区域性调查结果,让昆明市卫生局和当地NGO都有些意外。

安全套使用偏少

是什么原因导致低龄女性性工作者中感染性病和怀孕的几率偏高?这是该获奖研究项目中的核心问题之一。

据调查,83%的低龄性工作者是从农村进入城市的流动人口。而其中92%辍学,因受教育的水平偏低,获得的社会资源较少,其职业选择的空间也就很小。但同时面临着生活和经济压力,她们更多进入收入较高的娱乐行业;而娱乐行业低龄化趋势也越来越明显,甚至有幼女情结、处女情结等。在201个样本中,93%的人没有别的收入来源,而性交易是她们唯一的生活来源。

张旭东进一步研究发现,该群体缺乏健康生殖健康知识,70%的人无法回答80%的相关问题,能完整回答的仅1%。“她们比较封闭,很少接触传统媒体、互联网等,也很少从学校获得相关知识。”

调查中,她们不肯反映吸毒情况,但会如实告知饮酒情况。在夜场,饮酒是受鼓励的,而酒精滥用者在与客人发生性关系时更少使用安全套,怀孕、性病感染等几率因此增大。“酒精对这个群体的影响一直被忽视,NGO也很少干预。”张旭东担忧地说。

98%的调查对象都不希望怀孕,但大部分仅依赖于安全套,而不使用其他的安全措施,但安全套的使用率又偏低。低于7%的人知道和使用其他长效的可逆的节育方式,如宫内节育器、皮下填埋植入剂等。

张旭东说,对于此种高风险职业,双重保护才能既预防艾滋病又能减少怀孕几率,但同时使用这两种方式的仅占2%。“竟有高达40%的调查对象仍使用传统低效危险的避孕方式,如生理期避孕、冲洗法、下蹲式等。”

显然,针对这个特殊群体的生殖健康的服务严重缺失。调查还显示,不到三分之一的调查对象性和生殖健康知识来自公共卫生服务人员,少数来自学校;其他都来自朋友、同伴、家人、互联网、传统媒体等其他信息渠道。

“低龄女”调查困境

公益组织原本是政府最好的补充,但现在普遍生存艰难。

云南省是全国报告艾滋病病毒感染者、病人最多的省份,而盘龙区又是昆明市性工作者较为集中的区。自2002年始,很多国际组织和国际项目进驻云南开展针对性工作者的公益活动。因为有性工作者和妈咪的参与,调查和干预网络得以快速建立。

张旭东的研究正得益于这样一个网络。2012年,她主持并参与的昆明低龄女性性工作者性及生殖健康状况的调查获得了昆明市4个区级疾病控制中心的配合和支持,而当地为性工作者提供健康服务的NGO,比如牵手女性互助小组(以下简称“牵手”)也参与了其中的调查工作。

“以前,人手足,每个人服务的性工作者也少,可有更多的时间单独交流,更易于建立信任关系,甚至可以交换电话,所以工作效果很明显,她们也会积极参与检查活动。”“牵手”的同伴教育骨干吕唯唯说。

2010年国际资金撤资后,“牵手”只能暂时借用昆明市盘龙区疾控中心办公室开展工作,专职工作人员由原来的13个减少到现在的4个,所以只能同时面对多名性工作者的讲课,动员检查的效果大为下降。盘龙区疾病控制中心还为该组织发放工资,并组织医生于每周四为性工作者抽血、化验,但由于缺少经费,现在只做梅毒和艾滋病的检测。

在盘龙区,“牵手”的4个专职人员需覆盖所有娱乐场所,该区约有四十多家娱乐场所,4个人分片区每月干预一次。主要是讲课,讲解和性病、艾滋病相关的知识,并动员性工作者们做妇检、VCT检测;传播正确的求医行为,因为她们常去小诊所,易上当被骗;还讲避孕措施。“这是一个严重问题,在娱乐场所,很少有人没做过人流,很多人因多次人流而不会怀孕了”。

“关系好的主管会帮助维护秩序。为了能进入场所,要和娱乐场所的老板们搞好关系,告诉她们,我们没有政治目的,也不是执法单位。但负责人一开始都很反感,她们都会说‘我们都很健康’等等。我们只好反复做工作。特别抵触的,才会通过疾病控制中心进行协调。”吕唯唯说。

艾滋病感染者低龄化

事实上,将年龄作为女性性工作者生殖健康研究的一个划分标准,在学术研究界存有争议。

中国人民大学性社会学研究所研究员赵军认为,不应该以年龄来划分,而应该强调场所和从行业方式的差别。

“桑拿、洗浴中心等专业化、组织化高的场所,感染风险较低,因为这些场所有培训,既传授性技巧,也培训性病、艾滋病等防治知识。而且这种场所还有同伴教育机制。所以在这种场所,即使低龄性工作者也有很强的安全意识。相反,如夜总会等,从业者安全意识就较差,安全套使用率就比较低。”赵军说,“这些场所只是提供平台,小姐和客人自行交易,场所也收台费,但睁一眼闭一眼。这种场所不对从业者进行培训、管理,她们交易的场所也不在夜总会、KTV,所以女性性工作者处于一种自我管理状态,同伴交流也少。这种风险就比较高。”

和赵军的观点不同,在“牵手”工作了8年的吕唯唯说,“实际上在出租屋里,只要每次使用安全套,又不喝酒,风险更低。而KTV要喝酒,尤其低龄性工作者容易不安全性交易。从人流手术的情况来看,低龄性工作者也是主要人群。而且年龄低,更容易沾染毒品。”

2013年7月,在2012年调查的基础上,“牵手”向昆明市防艾办申请了为期一年的低龄女性性工作者防艾干预项目,主要对24岁以下的性工作者进行单独干预。

“申请时也有争议。防艾办是防治艾滋病、性病的专门机构,不应该有明确的年龄划分。但考虑到低龄女性性工作者在生殖健康方面的需求可能存在差异性,所以通过了申请。”昆明市卫生局防艾办主任曾子怡告诉南方周末记者。

所谓“低龄”,是指24岁以下。“牵手”通过多年的调查和工作发现,24岁以下的女孩们经常聚在一起玩,没有生活目标,她们吃好的,穿好的,出门打的,从不坐公交车。花钱大手大脚。没钱了,又进入娱乐场所挣钱。“自我保护意识很差。遇到帅的,即使不要钱,也愿意上床。她们使用安全套的几率比成年女性性工作者要小,因为不用安全套可挣更多钱。”吕唯唯说。

在娱乐场所,销售人员还给小姐们规定喝酒的任务量,她们的“老公”、“男友”一年换好几个,有的一个月换一个。实际上只是固定性伴,并非真的男友、老公。和他们发生关系时,她们一般不用套,而吃避孕药。

“我们告诉她们,信任不等于安全。”吕唯唯说。一个明显变化的数据让其担忧,2014年前6个月,仅在“牵手”就检测出3个艾滋病感染者,年龄均为16岁到19岁。以前,查出来更多的是普通性病。

建议独立开展防治工作

女性性工作者的低龄化趋势越来越明显,这是“牵手”的另一个发现,在盘龙区,24岁以下的超过50%,最小的14岁,不少是在校生,有职高、专科,甚至本科生,多为外省的和昆明市郊区的。

在2012年的这项调查中,昆明市防艾办还发现,80%的低龄性工作者进入这个行业不到一年,但性病、艾滋病、怀孕、流产、无保护性行为十分普遍,比成年性工作者风险程度高很多。

“很多人计划短时间内赚到钱就不再干了,她们不认为自己是性工作者,所以不会主动与公共卫生人员接触,躲避干预行为。因此相关机构和NGO不能只关注熟面孔,更应该注重新面孔,建议尽早进行干预。”张旭东说。

但让张旭东、吕唯唯等研究者、干预者担忧的是:近年大规模扫黄行动使得干预和研究网络中的性工作者目标人数锐减。据统计,盘龙区娱乐场所低龄女性性工作者在扫黄前约有一千人,现在只有四五百人,其他人要么转入县区,要么转入出租屋,或通过社交媒体开展工作。以前,“牵手”甚至可以对发廊、站街女进行干预,但现在她们都在深夜十一二点钟出来,或去城市小花园打毛线,行为更隐蔽。

等“牵手”再去娱乐场所宣传时,老板们的接受程度也不如从前了。昆明市卫生局防艾办主任曾子怡也称,尤其今年以来,由于扫黄等原因,开展干预工作时,寻找目标人群也变得非常困难。

赵军建议,应该尽快立法,确保卫生系统可独立开展性病、艾滋病的防治工作,与公安扫黄行动切割。“即使我们暂时不能改变法律,但应该改变观念,她们的安全是公共卫生问题,关系到每个人的健康。”

在赴墨尔本参加第20届世界艾滋病大会前,张旭东接受了南方周末记者的采访。她认为:要尽可能地实现服务普及型和均等化,特别针对罪刑化和边缘化的青少年。“目前,计生服务机构已建立了庞大的体系和网络,但只为已婚人群服务。而占总人口20%的性活跃、性观念开放了的青少年,却被卫生系统忽略很多。所以卫生系统要把青少年的人权考虑进去。”